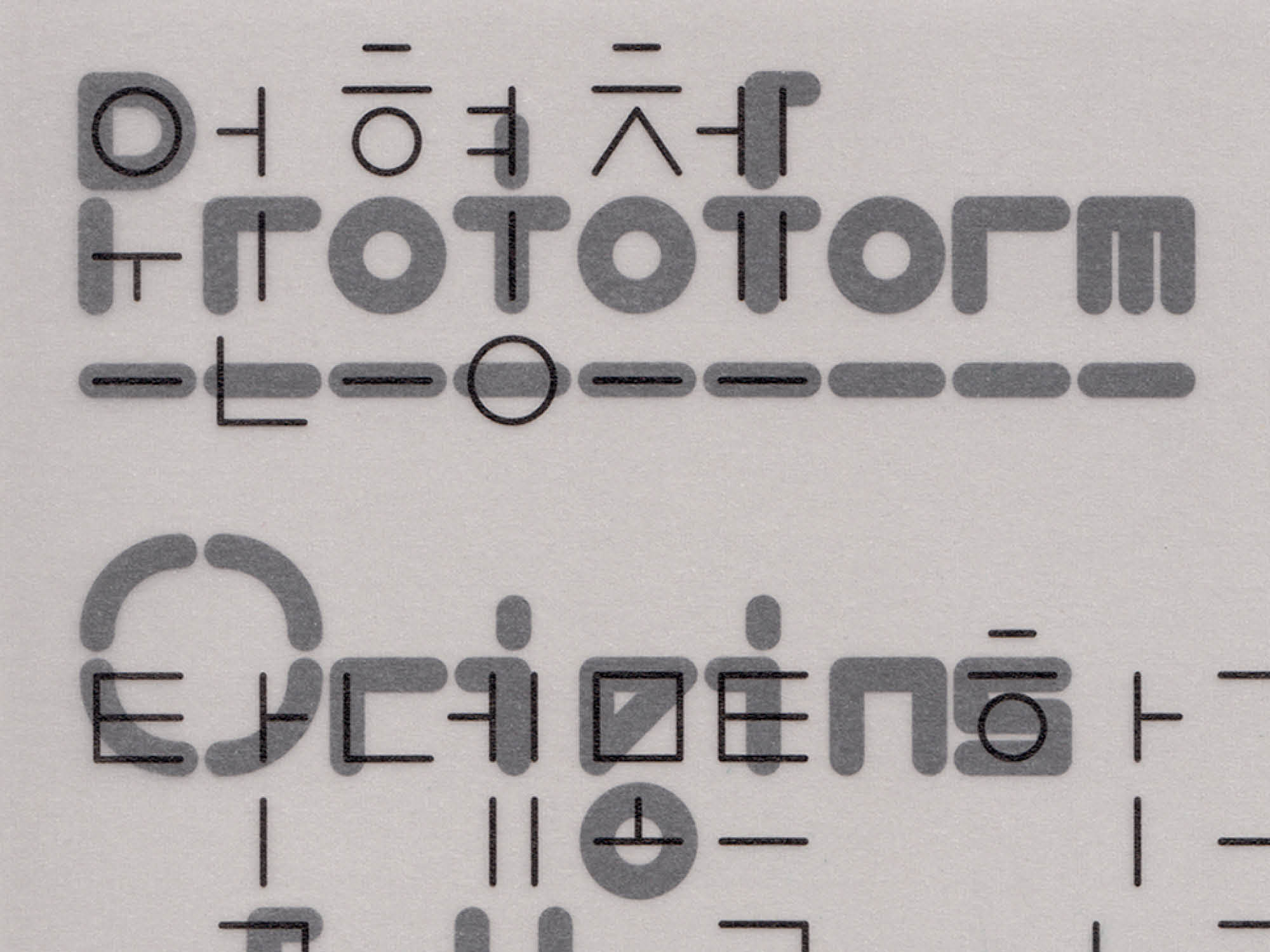

원형체는 공동 창작자 최슬기와 내가 탈네모틀 한글의 기원을 탐구하며 만든 활자체다. 탈네모틀 한글은 “낱자를 조합하여 소리를 이루는 한글의 구조적 특징을 반영”해 [*] 한국타이포그라피학회, 『 타이포그래피 사전』, 제2판 (안그라픽스, 2024 년), 565. 글자들이 전통적 사각 틀에서 벗어나는 한글 서체와 조형 체계를 아울러 뜻한다. 본디 이 연구는 단순히 탈네모틀 한글의 초기 역사가 궁금해 시작되었지만, 머지않아 탈네모틀 조합 체계의 보편성을 실험하는 방향으로 진화했고, 결국 다섯 가지 굵기와 밑줄 변형체로 이루어진 폰트 패밀리가 만들어졌다.

1976년 조영제가 발표한 한글 타자기 글자 구조 개혁 연구에서 [*] 조영제, 「한글 기계화(타자기)를 위한 구조의 연구」, 『조형』 1호(1976 년), 41–9. 영감받아 디자인한 원형체는, 후대 탈네모틀 계열 활자체에서 더해진 시각 보정이나 양식적 변형을 일체 배제하고 순수한 합리적 서체의 특색을 보존하며 탈네모틀 한글의 ‘이념’을 되돌아본다. 나아가, 한글 음절 구조에 기반한 삼단 격자를 통해 라틴 알파벳 문자가 얼마나 생소한 형태로 그려질 수 있는지도 보여 준다.

이 책은 원형체 패밀리를 처음 선보인다. 그런 점에서는 활자 표본집에 속하는 셈이지만, 이에 그치기는 바라지 않았다. 이어지는 지면에는 탈네모틀 한글의 간략한 초기 역사와 조영제의 논문(책 뒤에 전문을 옮겼다)에 관한 논의가 실려 있다. 글에서 나는 한글 창제 이념의 구현을 중시하는 전통적 민족주의 서술에서 벗어나 지난 세기에 특히 유럽에서 개발된, 그러나 다른 지역에서도 개발되었을 법한 의미 중심 디자인 접근법에 탈네모틀을 연관할 수 있다고 제안한다. 탈네모틀 한글의 역사는 특정 민족이나 문화적 맥락을 넘어 현대성 자체에 대한 폭넓은 논의에 이바지할 수 있다는 것이 내 믿음이다.

이렇게 역사적 배경을 개괄한 글 뒤에는 원형체의 글리프를 제시하는 표본이 있고, 다음에는 우리가 원형체를 디자인하며 품은 의도와 주요 디자인 결정 사항을 기술하는 메모가 실려 있다. 마지막으로, 책 뒤에는 조영제의 1976년 논문 전문을 『조형』 1호에 실렸던 모습 그대로

전재했다.

이 지면을 빌려, 고 조영제 교수님께 진 빚을 밝히고자 한다. 나는 1990년부터 1995년까지 서울대학교에서 조 선생님께 배우는 특권을 누렸다. 거인 같은 존재감을 과시하시던 선생님은 단순히 지식과 기술을 전수하시는 데 만족하지 않으셨다. 오히려 우리에게 영감을 불어넣고자 하셨고, 당신의 표현을 빌리면, 우리가 더 큰 꿈을 꾸도록 ‘선동’하고자 하셨다. 히읗 자 그리는 법은 가르쳐 주지 않으셨지만, 나머지는 거의 다 그분에게 배운 것이다.

최성민은 그래픽 디자이너이자 저술가이다. 저서로 『재료:언어—김뉘연과 전용완의 문학과 비문학』, 최슬기와 공저한 『누가 화이트 큐브를 두려워하랴』 『작품 설명』, 김형진과 공저한 『그래픽 디자인, 2005~2015, 서울—299개 어휘』, 역서로 『리처드 홀리스, 화이트채플을 디자인하다』 『왼끝 맞춘 글』 『레트로 마니아』 『파울 레너』 『현대 타이포그래피』 『디자이너란 무엇인가』, 최슬기와 공역한 『 알파벳의 발명』 『멀티플 시그니처』 등이 있다.